GUAY | Revista de lecturas | Hecha en Humanidades | UNLP

POESÍA

MALENA MONTENEGRO

vinimos a dejar apenas las pisadas,

la lucha, la poesía, tal vez la vida misma… (p. 28)

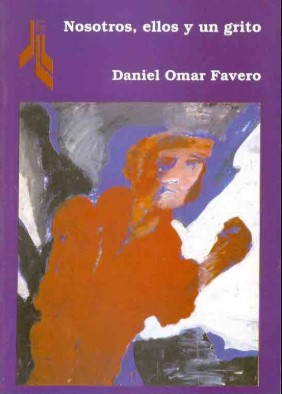

Traer de vuelta la poesía-palabra de un autor-desaparecido. Autor, “de vuelta”: gestos sin rastro. “A dónde los incógnitos, para qué los incógnitos” (p. 34): sin verbos ni signos de interrogación, se pregunta, o, mejor, consigna, el yo poético de Nosotros, ellos y un grito (2007), poemario póstumo de Daniel Omar Favero, poeta militante platense desaparecido en 1977. La voz presente en estos poemas tiene un impulso resonante, como el del grito, que, a lo largo de las tres secciones del poemario imagina, prepara, arenga un yo lírico que pierde esa individualidad o soledad de la primera persona singular porque necesita y exhorta un nosotros.

En su prólogo a El fantasma de un nombre (2016), Jorge Monteleone recoge y sintetiza en su propia propuesta las hipótesis sobre la distinción entre la voz poética y la figura autoral, uno de los grandes temas de la literatura del siglo XX, evidente en la gran procesión de citas y autores que Monteleone refiere. Su recorrido: la conferencia de Foucault “¿Qué es un autor?” (1969) y la lectura de esta en el ensayo de Agamben “El autor como gesto” (2005), los tres partiendo de El innombrable de Beckett (1953). En esta sucesión de asociaciones, la propuesta de Monteleone es la de una tríada yo poético-yo simbólico-figura autoral, que refleja, en la escisión autor/voz poética, la singular función de ese lugar vacante que deja la desaparición del autor. La imagen del fantasma que emplea implica también la del rastro o la de la huella, pero no como pistas a seguir para encontrar algo que “antecede” a la obra (como quiere demostrar Foucault, el autor no sería exactamente un antecedente) ni una exégesis de la misma, sino que viene a mostrar esta emergencia múltiple que suscita la ausencia, emergencia representada por la voz y las dimensiones del yo que distingue Monteleone (y todos sus autores citados).

Me parece significativo partir de esta idea para atender a la discontinuidad constituyente que signa los textos de un autor desaparecido, porque, así como dice Julián Axat en el Prólogo al libro Poesía y militancia: Historia y obra de Daniel Favero (2020), “este proceso de devolución de sentidos por la ‘aparición’ de quien fuera en vida Daniel Omar Favero no parece estar cerrado, (…) pudiéndose profundizar de este modo, la faceta que –seguramente– a Daniel más le gustaba: el lugar del escritor y poeta” (p. 24). Más allá de esas preferencias personales, el archivo familiar, la etapa de edición y la publicación y, sobre todo, los poemas, son los que atestiguan el oficio poético. Estos materiales echan luz sobre lo discontinuo, que se inscribe en el nombre del autor, en la familia huérfana, y en la publicación de los poemas, que no pudieron sino ser póstumos.

Nosotros, ellos y un grito está dividido en tres secciones: “Uno. Desde el deslumbramiento”, “Dos. Épica del hombre” y “Tres. Hasta nosotros”. Estas son las que primordialmente ordenan los poemas, que, por lo demás, en general solo están numerados. Todos comparten la misma estructura formal: dos sextetos de versos alejandrinos (excepto el primero y el octavo, III de la segunda sección, cuyas primeras estrofas son quintetos), sin rima. Los poemas titulados están compuestos por más pares de sextetos, cada uno de ellos numerado. Las tres secciones tienen en común también los tópicos de lucha; del amor que, en la progresión de la lectura, se va perfilando cada vez más acentuadamente como revolucionario; de la hermandad; y del tiempo o de los tiempos: el espíritu de época, el pasado, el Presente (con p mayúscula), la eternidad. Esa acentuación va poco a poco evidenciando también el parentesco de los temas que preocupan a la voz poética, y que se confunden hasta revelarse inseparables. Pero inseparables en tanto y en cuanto sea la lucha la que sostiene el tejido conectivo que los confunde e impulsa, a la vez, a luchar para no perder el amor, ni a los hermanos, ni a la esperanza (que es, a riesgo de repetirnos una vez más, la lucha misma). Dice el último poema de “Desde el deslumbramiento”, la primera sección: “Pero temo caer, abandonar mis armas / y tu amor sumergido que recorre mis venas”. Estos dos últimos versos rematan la flaqueza que amenaza al yo poeta-militante como parte del “destino único” que siente cercano. Ante esa unicidad con que se presenta el futuro, el yo se atreve a la adversativa: pero si se abandona la lucha, también el amor. No es temor a la batalla, sino al destino que no presenta más posibilidades que la de rendirse. Así, decir “pero” franquea la impersonalidad del destino y alberga la resistencia en ese “temo” personal, que pudo imaginarse que rendirse es un abismo solitario porque se abandona la paradoja de la lucha y el amor. Esta paradoja queda establecida como el final del poema (y de la primera sección), y, quizás, en el abismo del blanco quede la verdadera imaginación o esperanza: aunque desconocido y amenazado, seguir deseando un destino otro.

En la tradición poética, el tópico de “las armas y las letras” tiene una larga historia en la que también se inscribe Nosotros: todo lo que entra en el campo del yo poeta-militante toma el carácter de disputa, sobre todo, por el tiempo y el espacio. Y la poesía, como un hacer, ensaya las posibilidades; la voz poética insiste en que si se renuncia a la lucha se renuncia a todo lo que, paradójicamente, como decíamos antes, solo mediante la lucha se eterniza. Así, más que como un medio, se reivindica el acto poético como un arma.

El tiempo se figura como una dimensión ya derrotada de la realidad. Sus muchas caras y formas son las de un tiempo “muerto”, “enfermo”, “mal parido”. Se insiste con que algo está prolongándose de más, hay un “un gigante muriendo, aferrándose al siglo” (p. 15). Este gigante también es la representación del “puro” pasado, por así llamarlo, ese que impide toda posible construcción de un presente otro y que por eso actúa en un tiempo “muerto”. Por otro lado, la de “dimensión” es una palabra que opera en otro nivel metafórico, pues convenientemente nos permite dimensionar las escalas con que se presenta el entorno simbólico que rodea a la voz poética: ellos son el gigante, la red, el sistema. El nosotros que se imagina parte de ver, en el escenario íntimo de la pareja (la unidad mínima del nosotros, podríamos decir), el cuerpo de la amada como “miniatura que resiste a la muerte” (p. 9) ; y, más adelante, hasta lo grave se vuelve ridículamente pequeño: “¡y dos, cuatro, mil hombres! sus minúsculos duelos / estamos heredando (no olvidarlo, guerreros)” (p. 27). El campo semántico parece él mismo un campo de batalla, donde, con ironía, se entrecomillan los ideologemas militares y antidemocráticos y aparecen neologismos como yanquieuropeoargentinos.

Volviendo a la cuestión del tiempo, este se fragmenta y se solapa, sobreimprimiendo la vida en la muerte, la muerte en la vida. Acá también encontramos una expresión de la discontinuidad, en poemas que, por ejemplo, dicen “Si mis hermanos viven muriendo” (p. 41), o “Es saber que aquel hombre que seguía creciendo, / (como un globo a estallar, su rebelión, su pecho) / que nos acompañaba ¡hasta ayer no más!… muerto / inexplicablemente… murió y sigue muriendo…” (p. 27). En cierto punto incluso parecería que vivir y morir son experiencias intercambiables: “Vivir, morir buscando el fin de esta cadena / acaso es mi destino de duelos cotidianos” (p. 21). El tiempo, como metonimia de la época y también del pasado y del futuro, ha truncado su propia posibilidad de este último y ha traicionado toda esperanza. ¿Dónde buscar, entonces, la redención? La voz poética no habla exactamente del futuro, sino de lo eterno; algo más-que-histórico, eso que vence los tiempos. Uno de los últimos poemas condensa toda esta gran esperanza como promesa:

Las palabras eternas son de los combatientes,

porque amor, libertad, son principios de lucha

y son fin de banderas y de sones de pueblos.

Las palabras eternas no caben en la historia,

no tienen tradiciones, no se rigen por leyes,

son lo que se descifra cada día en el viento.

Son y deben soltarse del dogma carcelario

que indefectiblemente será pasado siempre.

Por eso, se diría que es eterna la lucha;

ideas temporales seguirán enfrentándose

y amor y libertad continuarán flameando

y siendo las consignas de todos y de nadie. (p. 39)

El tiempo redimible, prístino es el que se encuentra en la herencia más íntima: la sangre; en ese “ser Nosotros ¡por fin! (ser Nosotros ‘a secas’)”. Y, justamente, no se trata de la herencia conservadora o estrictamente familiar, todo lo contrario: se trata de aquella sangre que hermana en lo profundo, en la pulsión de seguir viviendo juntos. Es la comunión que no puede ser capturada por los enemigos, y, más aún, está sobreentendida; no se necesita más que un “Nosotros” para reunirse con los hermanos. “Si mis hermanos mueren, que se lleven mis letras” es la condición misma de existencia de la escritura y, a la vez, aquel “Nosotros ‘a secas’” refiere la prescindencia de la palabra y sugiere que hay algo incapturable que comunica la hermandad, como una verdad intrínseca y a la vez siempre en expansión, sin clausura. Esta naturaleza contradictoria del Nosotros recuerda a aquella del yo poético fantasmal que, como observa Agamben (2005) en su Homo sacer III, constituye una subjetivación y una desubjetivación. Y qué es el “Nosotros” sino esto mismo, el desplazamiento del yo y del ellos que encuentra sujeción en un no-sujeto, que abre su potencia para ser un todos y un nadie.

“Se realiza en el arte la anticipación de la muerte como concentrada y verdadera ficción trascendente: ‘todo escritor debe escribir como si fuese un muerto’, afirmó Kafka” (Monteleone, 2016, p. 15). La posición subjetivante-desubjetivante, condición del yo poético, es también anti-duelo, si seguimos la propuesta de Vinciane Despret (2022) en A la salud de los muertos. Respecto del trabajo de duelo que impone cierta tendencia “psicologizante” a quienes experimentan una pérdida, Despret explica que su fundamento en la “idea de que los muertos solo tienen existencia en la memoria de los vivos, insta a estos últimos a cortar todos los lazos con los fallecidos. Y el muerto no tiene otro rol que jugar más que el de hacerse olvidar” (p. 16). Un desaparecido, aún más que un muerto, reclama constantemente su ausencia. Y, más que un “plus de existencia” –así refiere Despret el deber activo del vivo con el muerto– reclama el destiempo; desgarrar la Historia, enfrentarla contra sí misma. Los desaparecidos emergen un lugar único entre quienes quedan, que impone el duelo en el sentido de los poemas de Nosotros…: la muerte o el arrebato misterioso y cruel cuya dignidad y justicia el yo poético solo puede reclamar mediante la lucha y la consecuente exposición a la propia posibilidad de secuestro o asesinato. Es un lugar paradójico, para siempre vacante, positivo: así como la desubjetivación, la ausencia y ocupar el lugar de un muerto constituyen el acto de la escritura, nombrar a nuestros desaparecidos como tales nos devuelve una identidad. Cuando quien dice yo se ausenta no se va más que a presenciar su muerte; cuando un desaparecido se nombra (con sus dos nombres, el propio y el de “desaparecido”) prolonga su vida inesperada. Su identidad y su innominación, a la vez, lo salvan de la injusticia, del fascismo del olvido. Y a esto nos sujetamos también nosotros cuando decimos “nosotros”, a encontrar en nuestra propia innominación una fuerza identitaria común, la raíz. La esperanza de la que alternativamente duda e invoca el yo poético me parece que es, en su mayor parte, amenazar los límites del ellos, hasta que la confrontación no sea tal: si el nosotros es común, ellos se vuelven, irónicamente, un breve conjunto de nombres que se desbanda ante una identidad colectiva móvil, rearmable, pero certera.

El apartado final de la edición de Libros de Tierra Firme incluye la denuncia del fiscal Félix Crous a los policías encargados de la operación que terminó con la detención ilegal de Daniel Omar Favero y María Paula Álvarez, su pareja. La inconsistencia de las declaraciones de los oficiales hace ceder la red de complicidades que han tendido con sus palabras y sus silencios, bastante literalmente, pues a uno de ellos le valió una denuncia por falso testimonio en los Juicios por la Verdad. Mientras tanto, estas son las palabras que no dejan de actualizarse: “ser Nosotros ¡por fin! (ser Nosotros ‘a secas’). / De otro modo andarían sin raíz mis palabras, / por aquellos terrenos pisoteados y ajenos, / mintiendo entre mentiras y, para siempre, turbias” (p. 40).

Las biografías de los desaparecidos, como vidas textuales, entramadas, requieren necesariamente la coautoría. Un inevitable montaje de textos y elementos disímiles (pero abiertos a la familiaridad) forman parte: el testimonio –ícono de la discontinuidad, de la inconformidad de los tiempos, texto sin origen y sin fin– de quienes vieron y también tuvieron miedo (como la vecina que rebate la declaración de los oficiales sobre el “abatimiento” de la pareja y la experiencia de detención ilegal de los hermanos de Daniel); y el portafolio-archivo –que de personal pasa a ser familiar–, abierto y ofrecido luego de lo único que pudo preservarlo: la clausura. Si la evanescencia es una de las características de cualquier lenguaje oral, el testimonio como una especie de posta o préstamo de la palabra es el único que puede proyectar el grito. Este montaje para siempre abierto de textos también pone en suspenso la dudosa separación de la muerte como colofón de una existencia y, luego, estado eterno de inexistencia. Mejor lo dice el poema: “El amor es mi descanso. La lucha, mi salvación. / La muerte no es la tumba, ni el mar” (de Últimos poemas).

es estudiante avanzada de Letras en la FaHCE (UNLP).

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata

Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina